Microsoftとの共同開発によるClass for Teamsが登場

次世代のバーチャル教室

オンライン学習を刷新するインストラクター主導型ツールを使用することにより、学習者のエンゲージメントを高め、アクセスを向上し、リアルタイムのコラボレーションを促進します。

Microsoftとの共同開発によるClass for Teamsが登場

世界各国の1,500以上の教育機関で1,000万人以上のユーザーが利用

75か国以上の1,500以上の教育機関で1,000万人以上のユーザーが利用

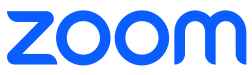

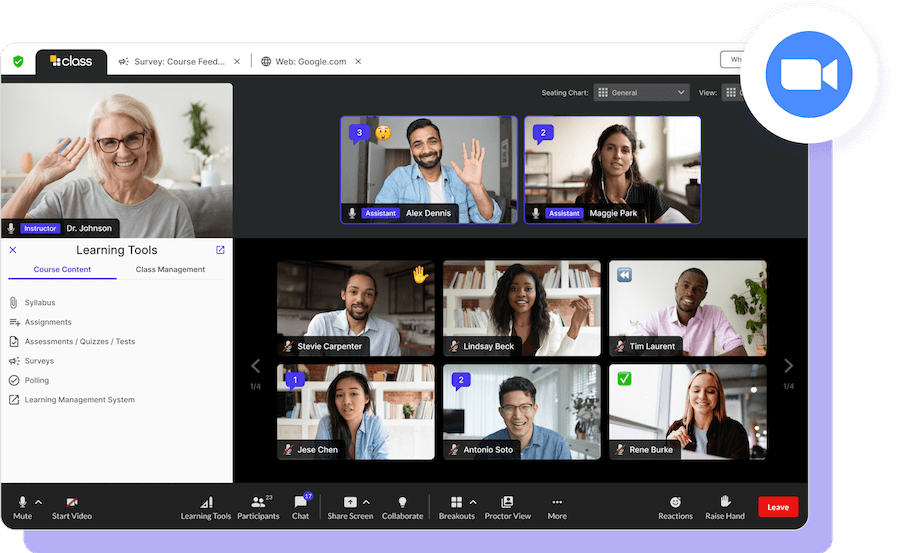

業界トップのビデオ会議プラットフォームに構築

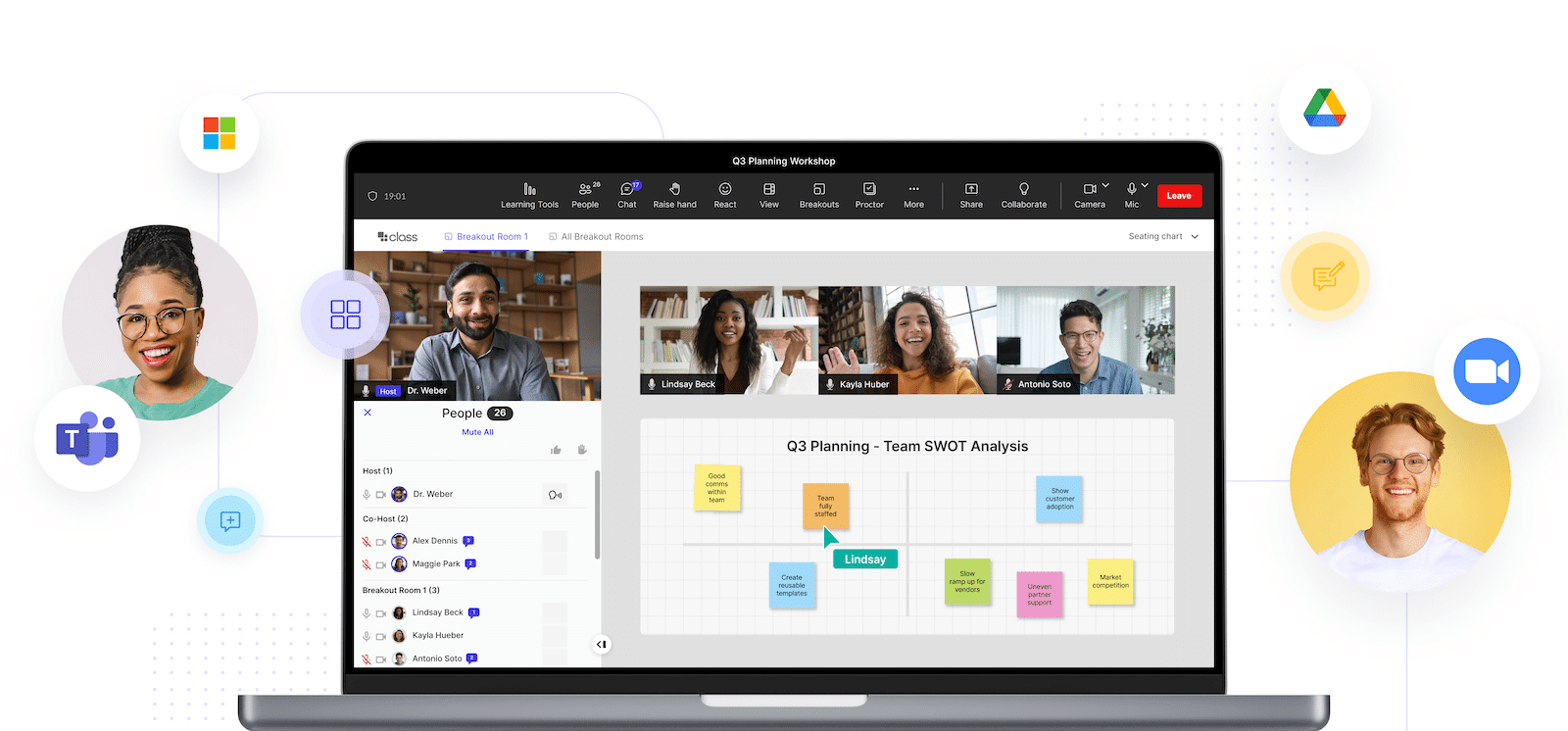

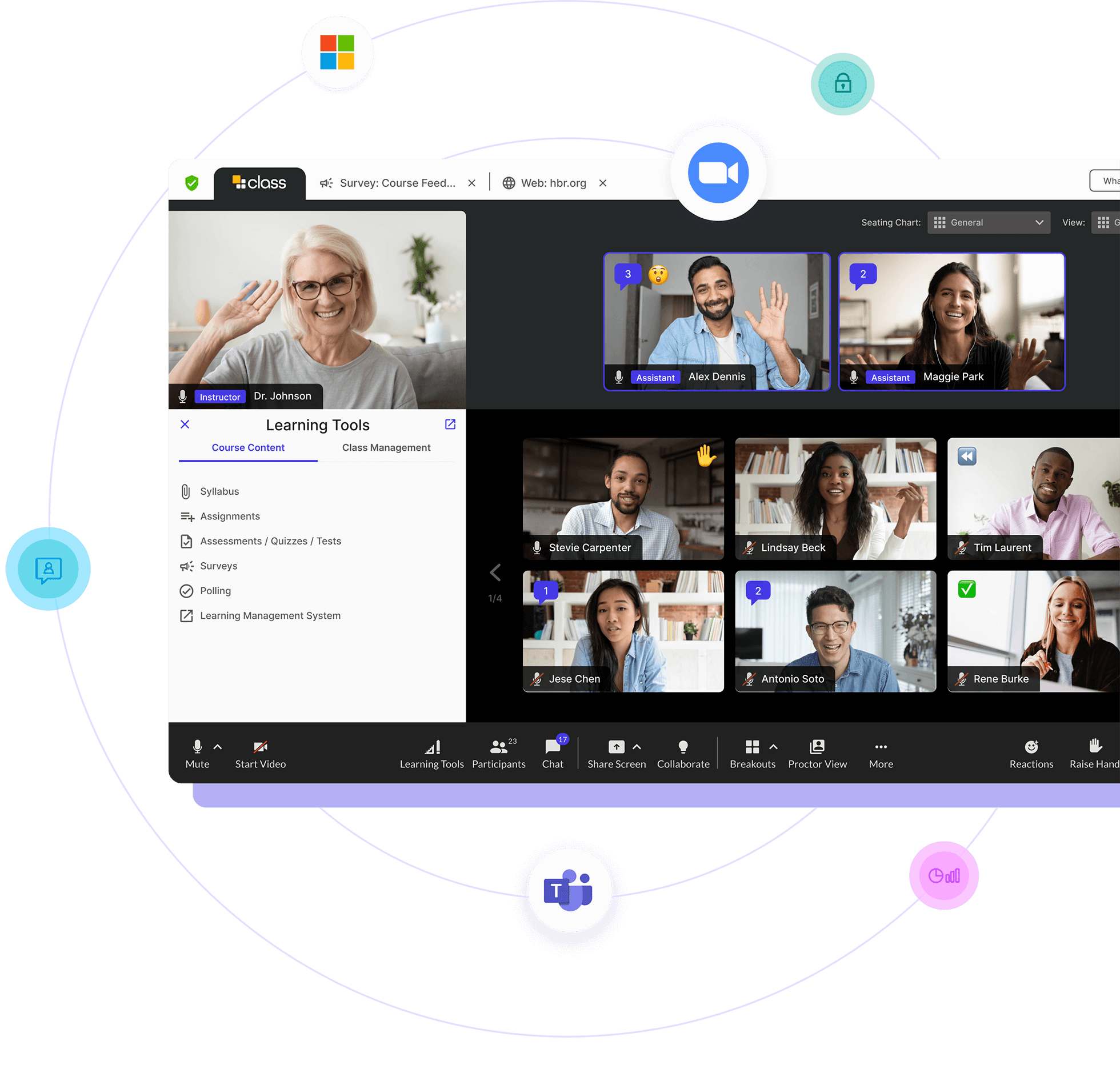

Classの次世代バーチャル教室では、業界トップの動画活用型コミュニケーションプラットフォームであるZoomとMicrosoft Teamsのパフォーマンス、拡張性、信頼性を最大限に活用できます。

Class for Zoom

Class for Microsoft Teams

業界を変える画期的なオンライン教育

教育機関から大企業・中小企業まで、Classのオールインワン型バーチャル教室が、オンライン学習を刷新します。

幼稚園から高校

高等教育

企業

行政

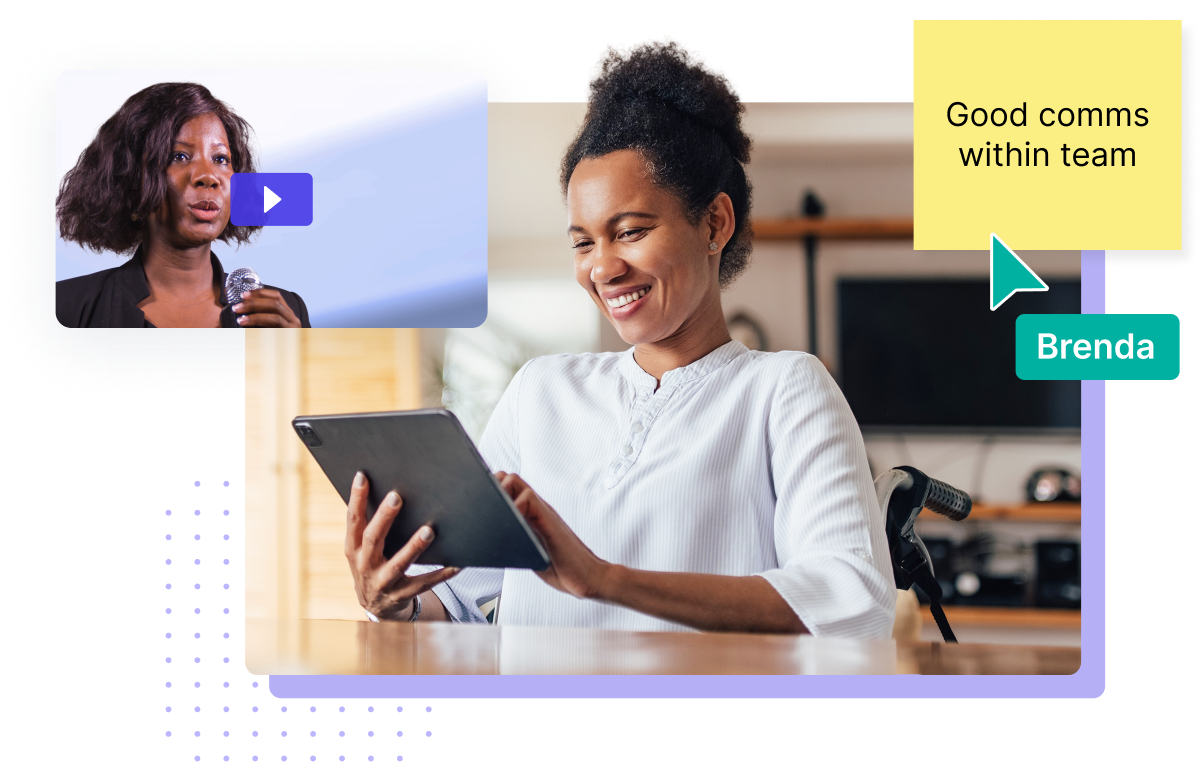

学習者のエンゲージメントを向上

バーチャル学習者の参加率とエンゲージメントを十分に高めます。強化されたブレイクアウトルームや指導用ホワイトボードなどのツールにより、学習者はこれまでにない対話型のコース教材で学習できます。ディスカッションをスムーズに進め、コラボレーションを促進し、学習者の参加率を高めます。Classを使用することで、同期型のオンライン学習が、対話型の実践的な体験に変わります。

質の高いトレーニングや教育へのアクセスを拡大

場所を問わず、誰にでも最適な学習機会を提供します。コーステンプレート、LMS統合、対話型のビデオ会議を使用することにより、学習者がいる場所に合わせてダイナミックなカリキュラムを提供できます。拡張性のある柔軟なバーチャル教育を提供し、対面式と同水準の高い教育を実現できます。

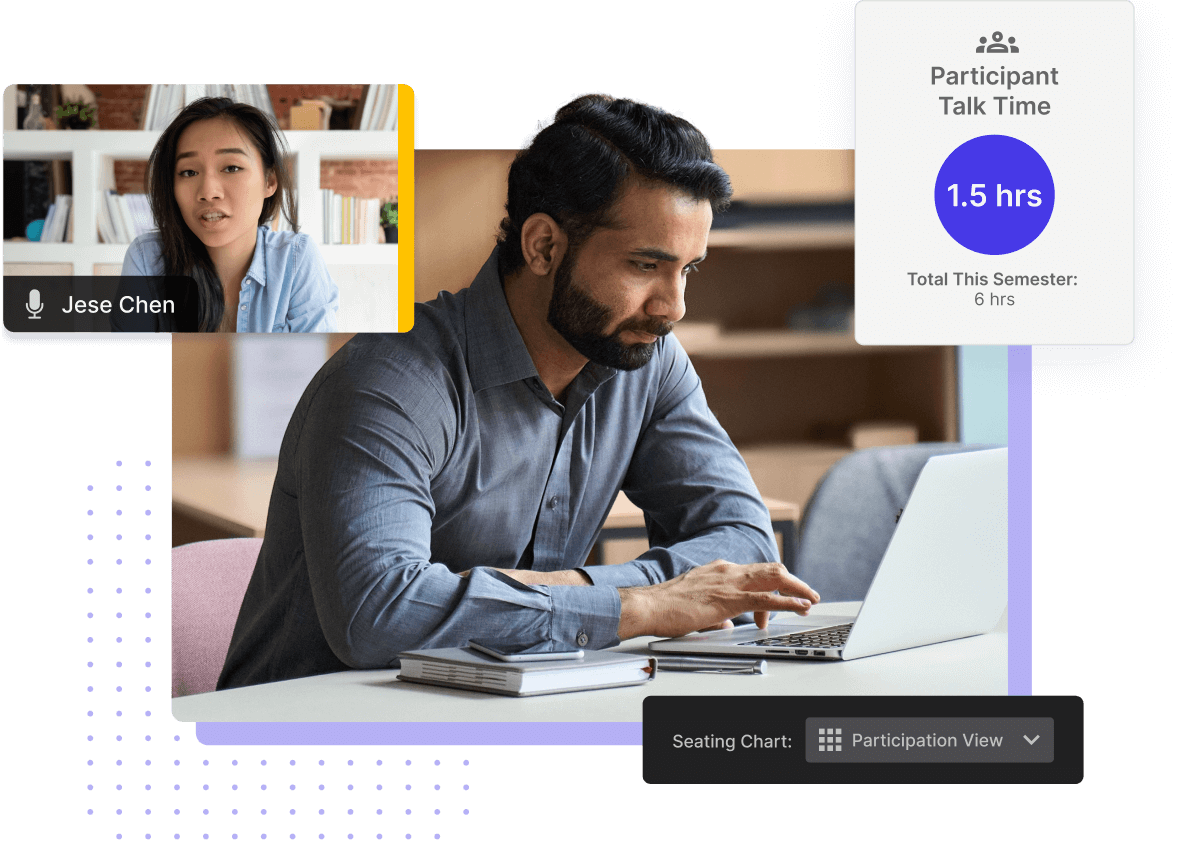

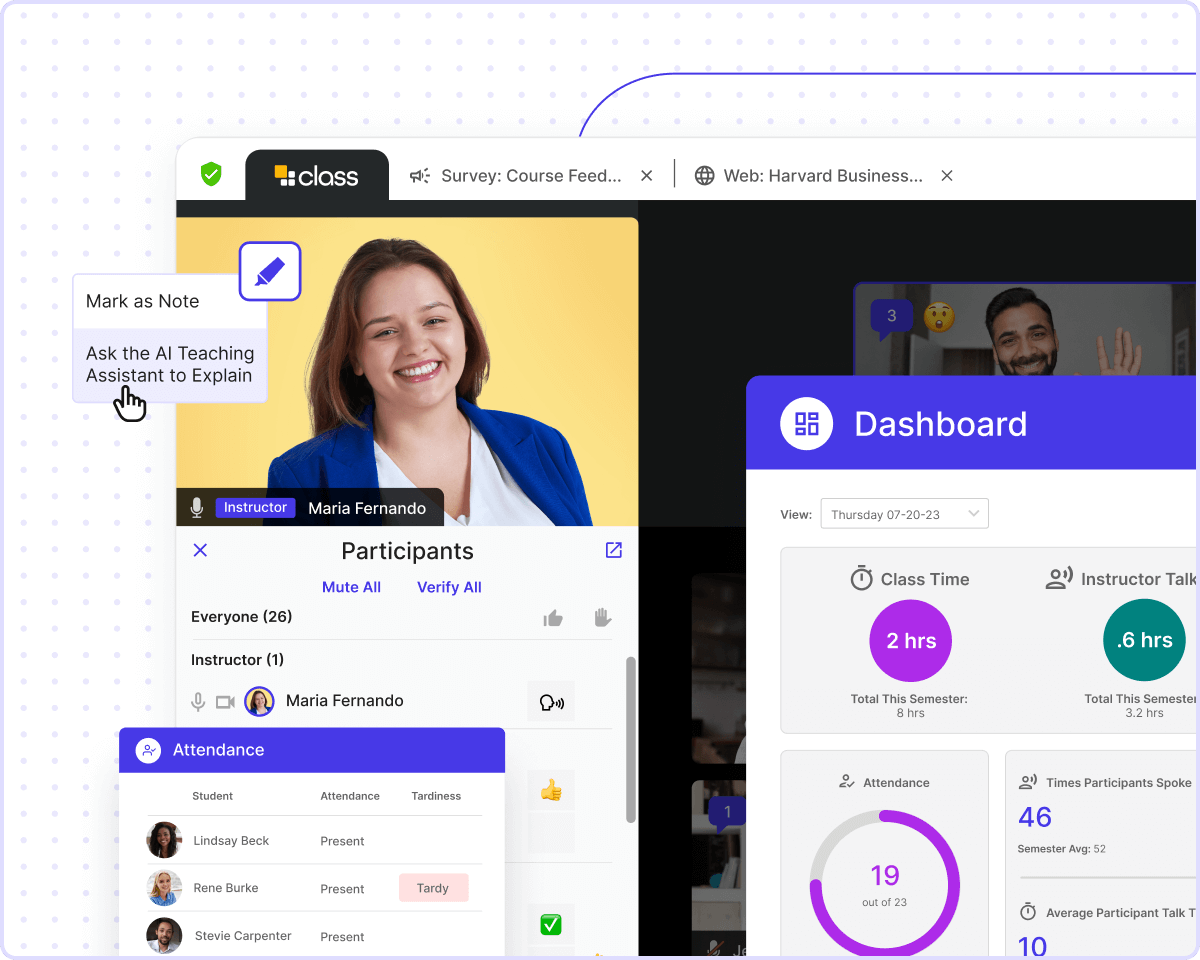

影響と効果を数値化

リアルタイムのデータ分析により、講師は、従来は追跡が困難だった指標を確認できるようになりました。学習者の参加率や会話時間などを数値化し、個人のニーズに応じた方法を明確化します。リアルタイムで理解度を把握し、一人ひとりに合わせた指導を行います。Classを利用することで、すべての学習者が着実に成果を上げられるようになります。

Classを使用して学習成果を向上

学習者の成果を向上

批判的思考、創造性、問題解決能力を養う

連帯感を育む

有意義な共同作業を通じて、講師や学習者同士が交流

定着率の改善

学習者のモチベーションを維持し、授業に集中させる

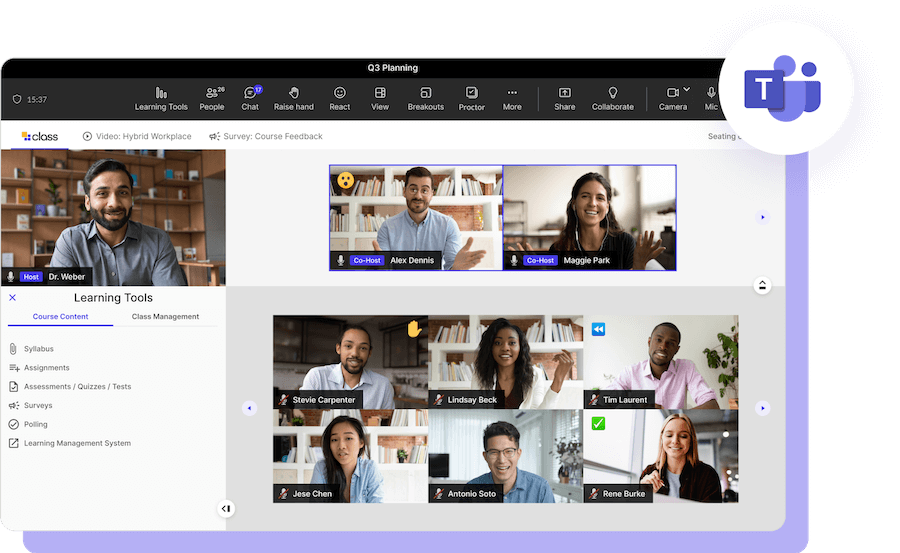

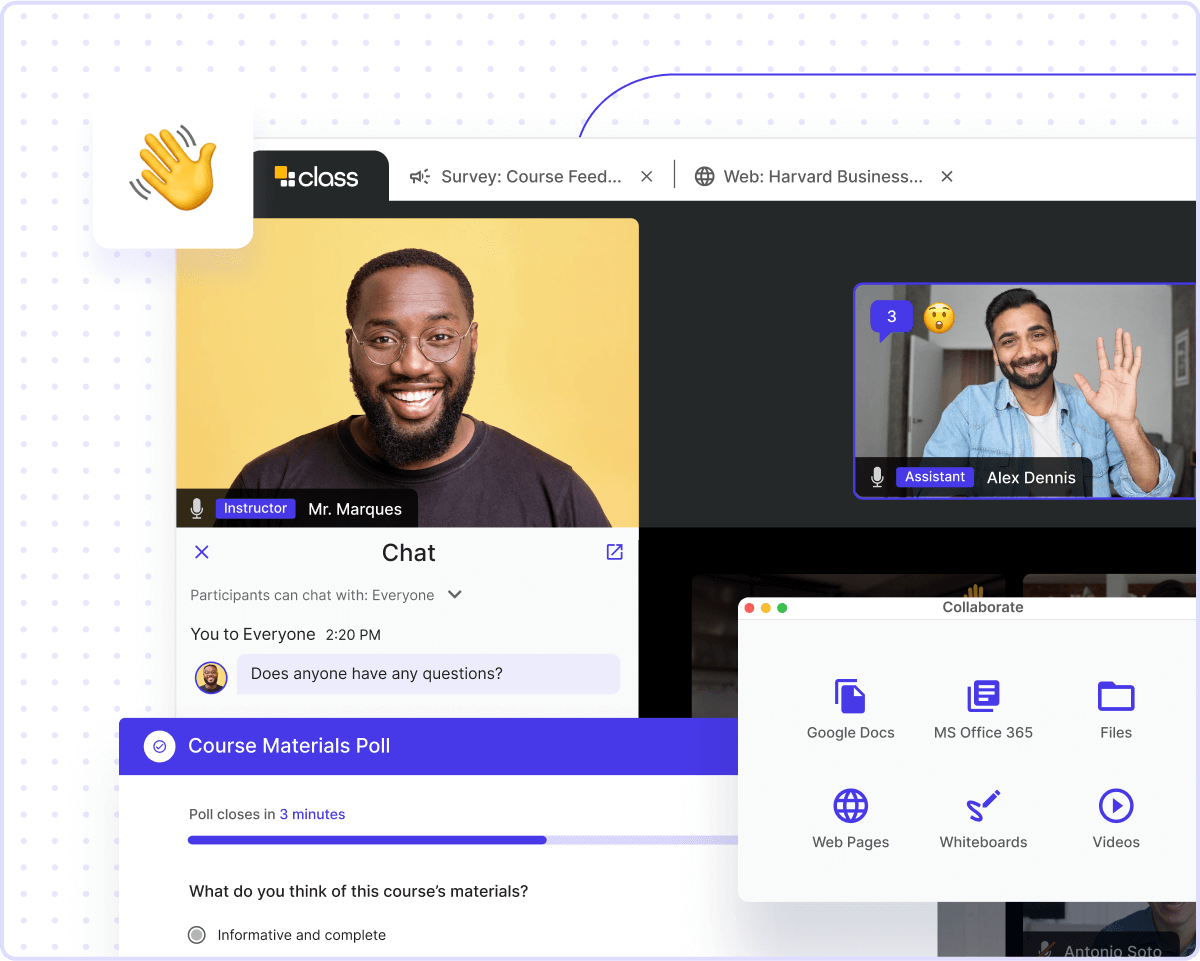

最高のオンライン学習体験を実現する対話型ツール

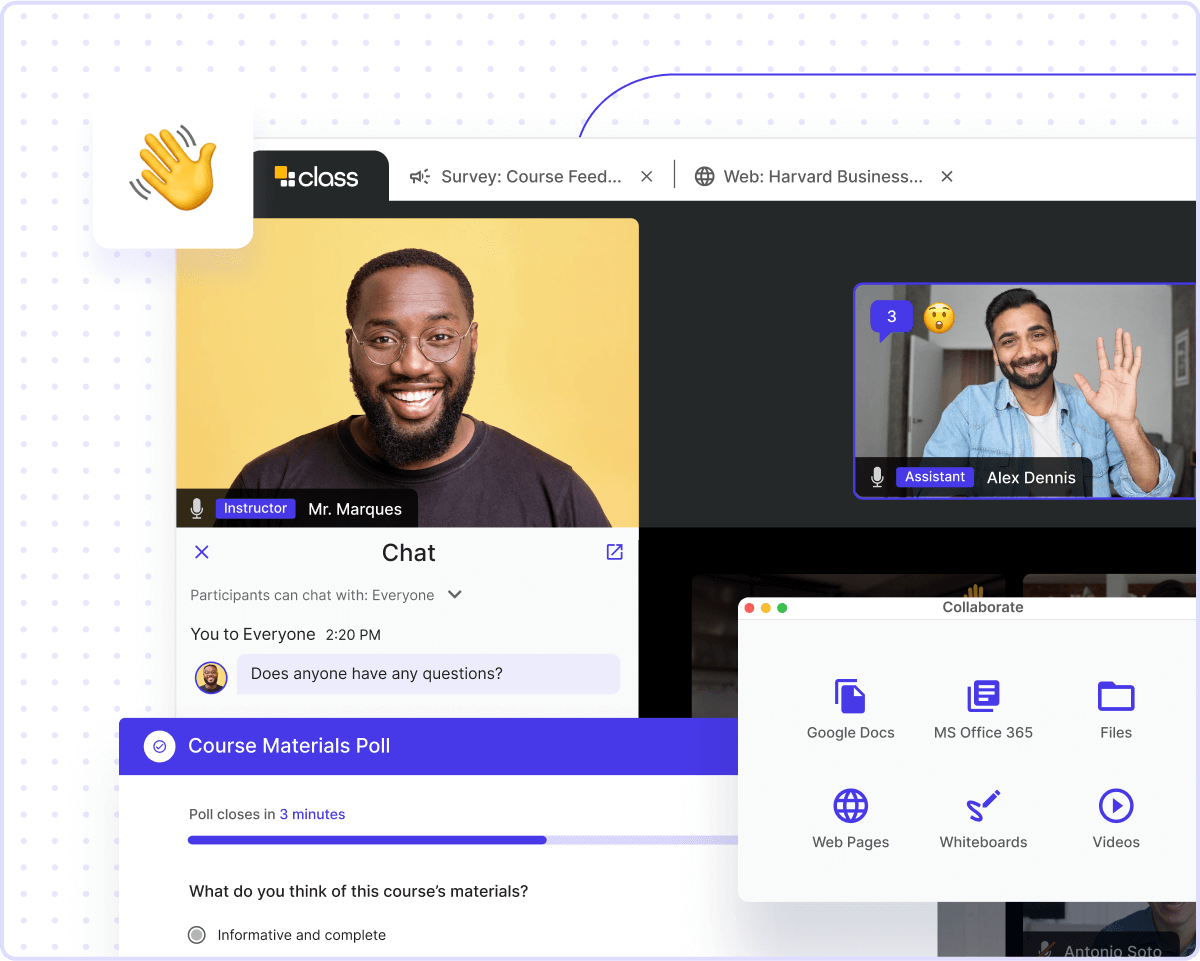

共同作業による積極的な学習実践による学習

画面を見ているだけでは、学習することは困難です。Classのインストラクター主導型ツールにより、学習者はライブで自由なバーチャル環境の中で、教材を操作し、講師とディスカッションし、共同作業を行うことができます。

ツールの詳しい情報を見る

- 強化されたブレイクアウトルーム

- 高機能なチャット

- 指導用ホワイトボード

- リアクションと絵文字

- アンケートと投票

- アプリ内でのノート作成

- アプリ内での共同のドキュメント作業

- 双方向のコンテンツ共有

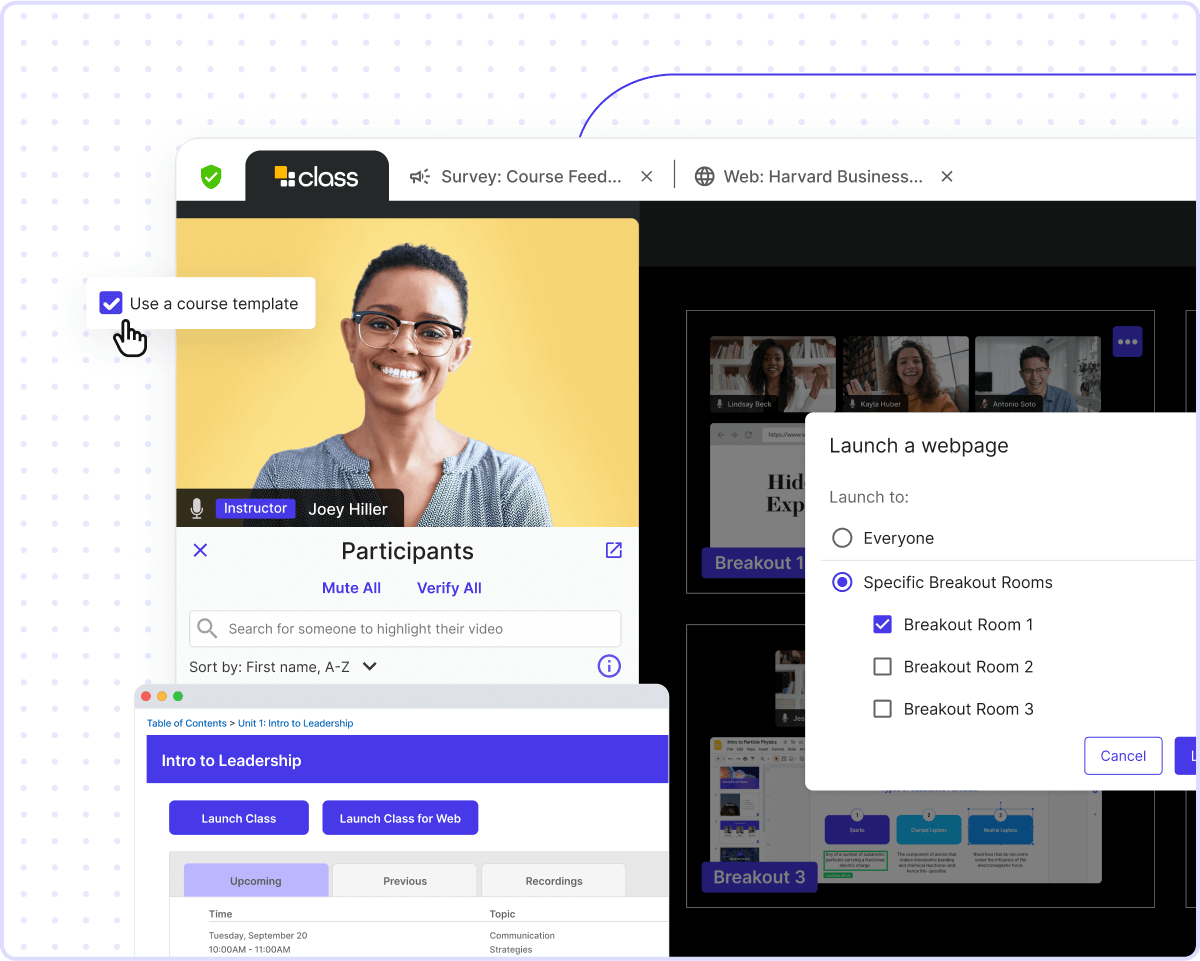

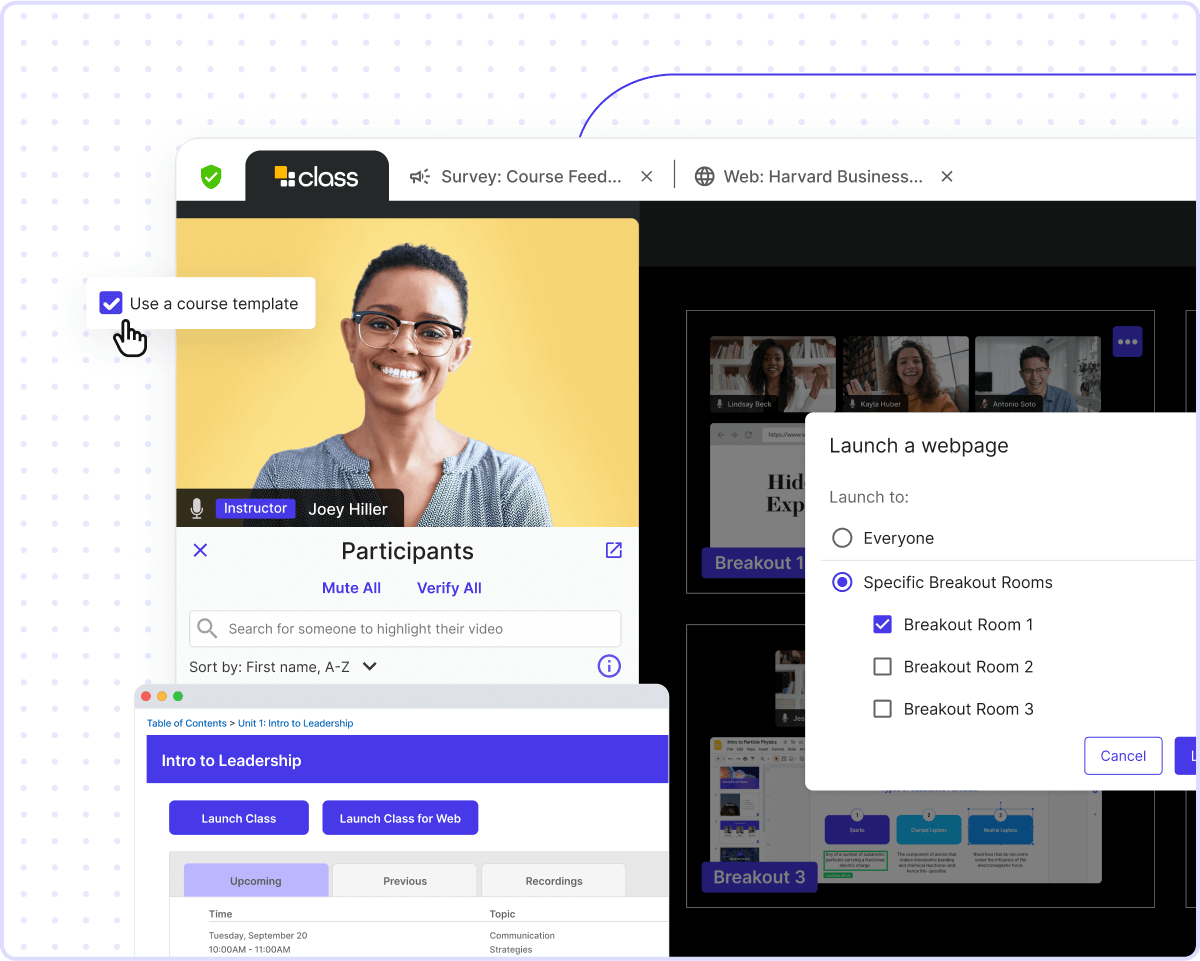

シームレスなコースの準備と実施拡張性で作業をシンプルに

アプリ間で切り替えずに済むよう、すべてを1つのスペースに統合しました。統合とコーステンプレートにより、教材とライブ指導を連携でき、完全でシームレスなバーチャル学習体験の実現に必要なすべての機能が用意されています。

ツールの詳しい情報を見る

- コーステンプレート

- 強化されたLMS統合

- カスタム権限

- コースコンテンツ

- 試験監督

- 補助カメラ

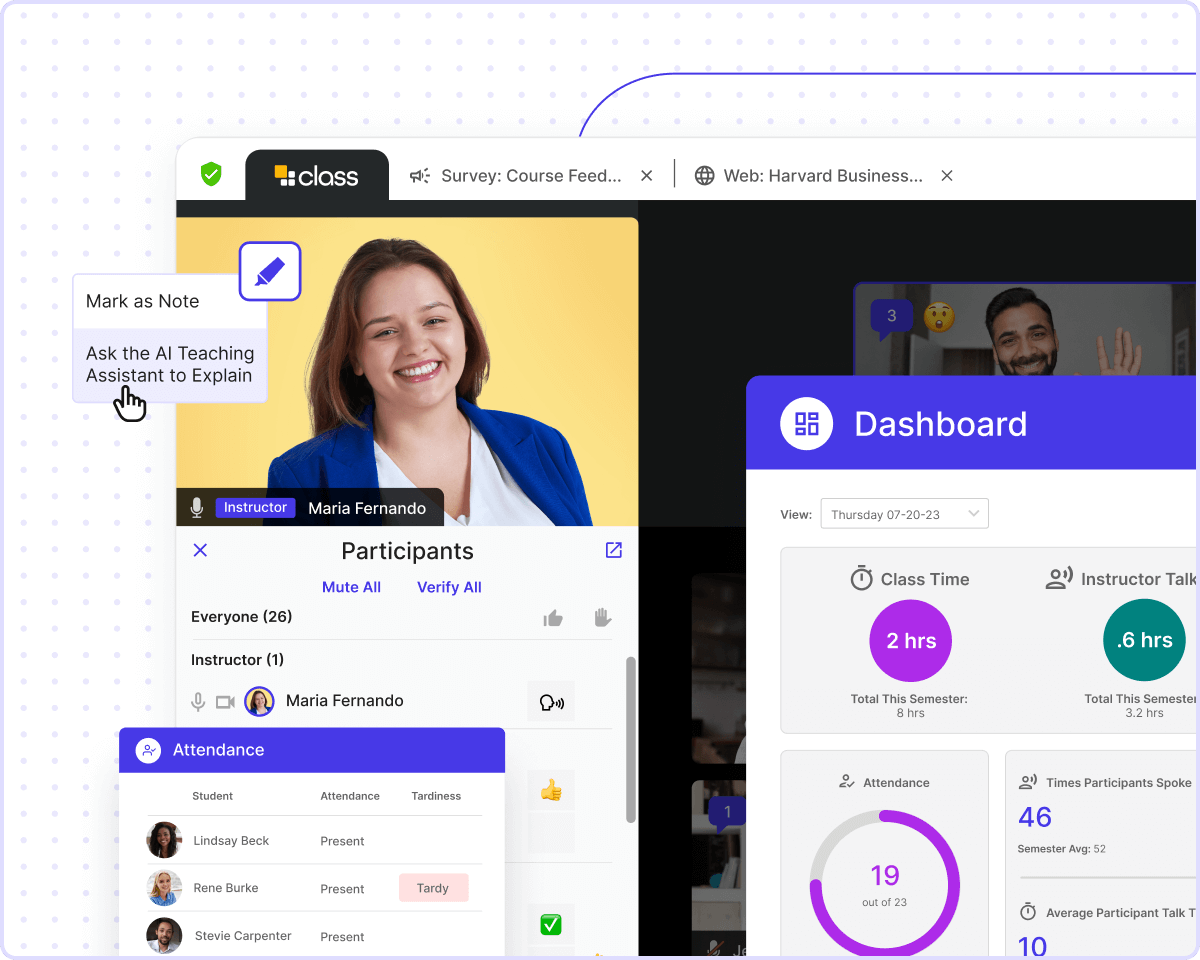

データと自動化学習に集中

オンライントレーニングを効率化するツールで、講師の負担を軽減します。自動的に出欠席を取り、セッションを文字起こしし、参加率を測定します。わかりやすく確認しやすいデータダッシュボードに、リアルタイムの分析結果を表示します。

ツールの詳しい情報を見る

- データダッシュボード

- 出欠・ID確認

- 成績表

- AIによる授業支援

- 受講者名簿

- 自動文字起こし

- LMSとデータパスバック

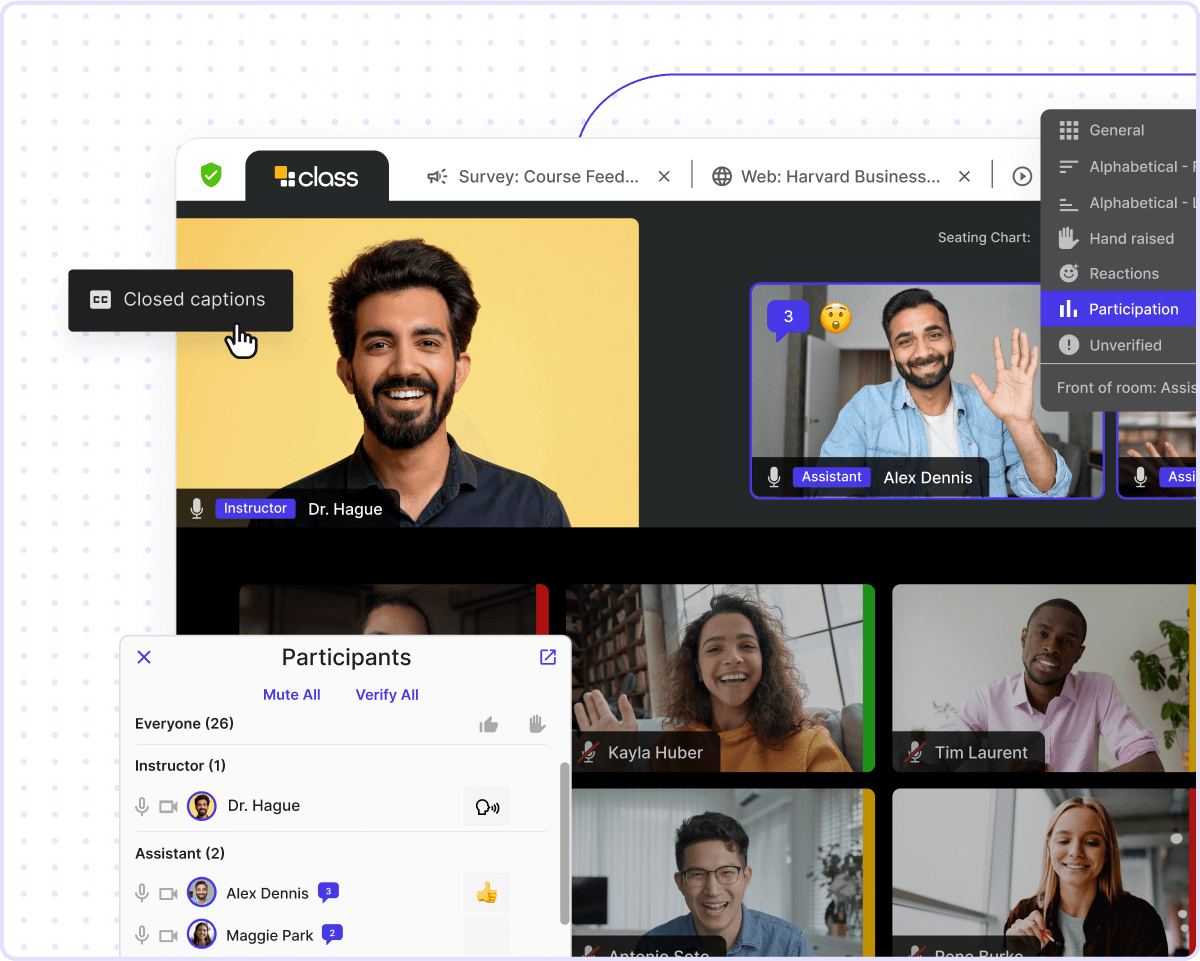

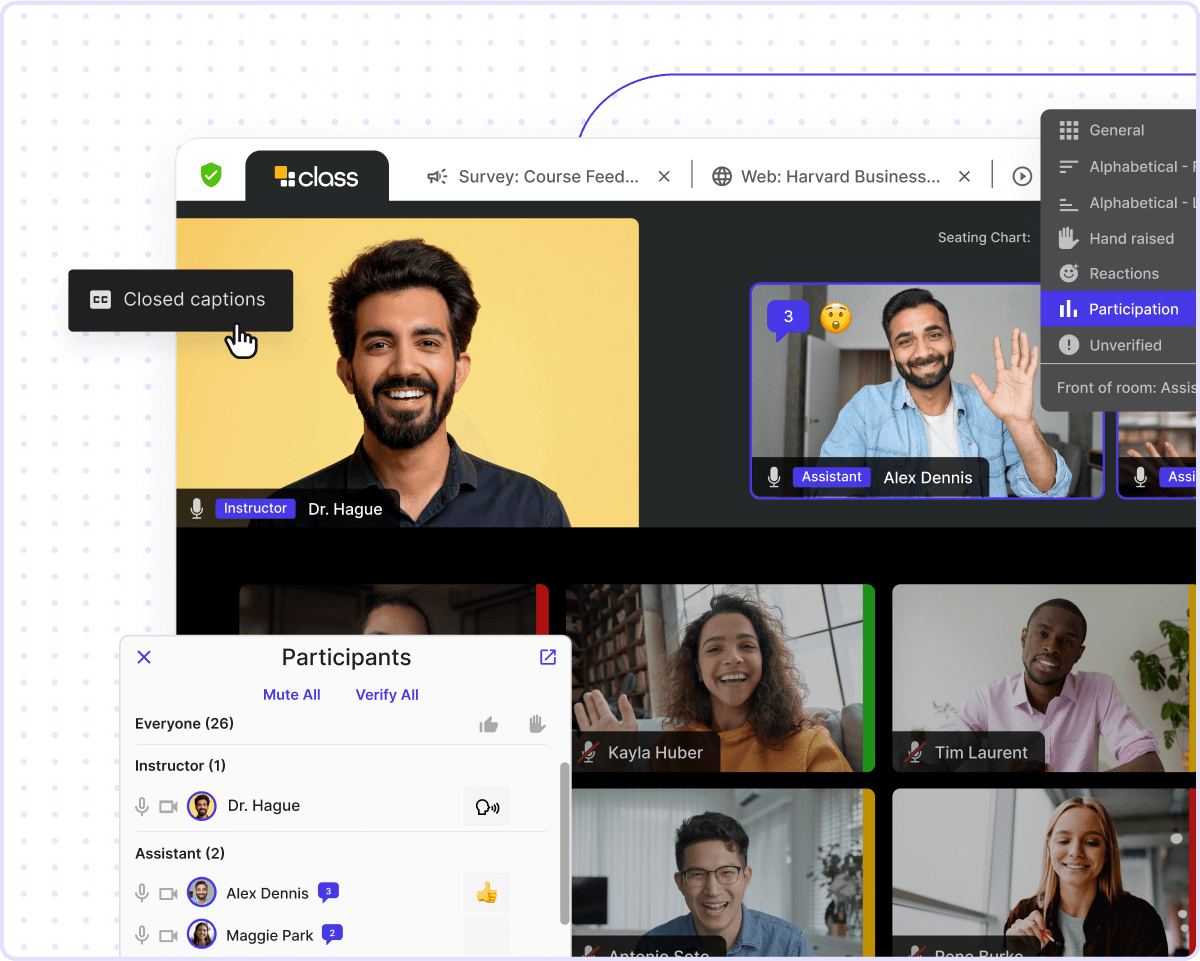

柔軟でアクセスしやすいインターフェイスバーチャル学習が簡単に

Classの直感的なUIは、使いやすく、すべての参加者のニーズを満たす設計となっています。座席表で、講師は出席者を把握できます。レイアウトは自由で、個別のニーズに合わせてカスタマイズできます。

ツールの詳しい情報を見る

- 自由なレイアウト

- 座席表

- 教壇スペース

- タブ

- プライバシーモード

- アクセシビリティ

共同作業による積極的な学習実践による学習

画面を見ているだけでは、学習することは困難です。Classのインストラクター主導型ツールにより、学習者はライブで自由なバーチャル環境の中で、教材を操作し、講師とディスカッションし、共同作業を行うことができます。

ツールの詳しい情報を見る

- 強化されたブレイクアウトルーム

- 高機能なチャット

- 指導用ホワイトボード

- リアクションと絵文字

- アンケートと投票

- アプリ内でのノート作成

- アプリ内での共同のドキュメント作業

- 双方向のコンテンツ共有

シームレスなコースの準備と実施拡張性で作業をシンプルに

アプリ間で切り替えずに済むよう、すべてを1つのスペースに統合しました。統合とコーステンプレートにより、教材とライブ指導を連携でき、完全でシームレスなバーチャル学習体験の実現に必要なすべての機能が用意されています。

ツールの詳しい情報を見る

- コーステンプレート

- 強化されたLMS統合

- カスタム権限

- コースコンテンツ

- 試験監督

- 補助カメラ

データと自動化学習に集中

オンライントレーニングを効率化するツールで、講師の負担を軽減します。自動的に出欠席を取り、セッションを文字起こしし、参加率を測定します。わかりやすく確認しやすいデータダッシュボードに、リアルタイムの分析結果を表示します。

ツールの詳しい情報を見る

- データダッシュボード

- 出欠・ID確認

- 成績表

- AIによる授業支援

- 受講者名簿

- 自動文字起こし

- LMSとデータパスバック

柔軟でアクセスしやすいインターフェイスバーチャル学習が簡単に

Classの直感的なUIは、使いやすく、すべての参加者のニーズを満たす設計となっています。座席表で、講師は出席者を把握できます。レイアウトは自由で、個別のニーズに合わせてカスタマイズできます。

ツールの詳しい情報を見る

- 自由なレイアウト

- 座席表

- 教壇スペース

- タブ

- プライバシーモード

- アクセシビリティ

教育の未来のために構築

Classは、学習効果の向上を目的として構築された完全なバーチャル教室ソリューションを提供します。複数のアプリを統合し、講師の負担を軽減し、直感的な1つのスペースで最適なオンライン教育を実現します。